目黒区立第十中学校でのウクライナの文化紹介の様子

テンプル大学ジャパンキャンパス(東京都世田谷区/学長:マシュー・ウィルソン、以下TUJ)がウクライナから勉学を続けるため避難してきた9名の学生をキャンパスに迎えたのは、2022年夏の終わりのことでした。その後も彼らはTUJで勉強を続け、さまざまなイベントを通じて日本の文化を体感し、また東京の日常生活を経験しました。本記事では、彼らの日本での生活およびTUJで過ごした日々の一端を紹介します。

■目黒区の中学校でウクライナの文化紹介

Lev – stock.adobe.com

カテリナ・カサジュイック (Kateryna Kasadzhyk)は、TUJの地域連携プログラムで目黒区立第十中学校を訪れ、中学生70名にプレゼンテーションを行いました。これは日本の生徒たちが英語と異文化への理解を深めることを目的とした英語の授業の一環として行われました。本学では、日頃からTUJの外国人学生を都内の学校に派遣し、それぞれの自国の文化を紹介する授業を実施しています。

カテリナにとって、中学校を訪れ、生徒と話をすることはとても心躍る経験だったようです。「日本の学校の校舎の中に入るのは初めてでした。これまでアニメや漫画の中でしか見たことがなかった場所に実際に行くことができてワクワクしました。私は将来、人に教える仕事に就きたいので、実際に生徒と交流し、自分の国について話すことができて本当にうれしかった」と語っていました。

lovelymama – stock.adobe.com

カテリナは授業の中で、歴史、文化、慣習などさまざまな側面から自国ウクライナについてプレゼンテーションを行いました。故郷のオデーサにあるウクライナ国立オデーサ歌劇場(オペラハウス)や教会などさまざまな美しい建築物、ボルシチやワレニキ(餃子のような食べ物)、ホルブツィ(ロールキャベツ)、シルニキ(パンケーキのような食べ物)といったカテリナ自身が好きなウクライナの食べ物、ウクライナ特有のイースターやクリスマス、著名な詩人タラス・シェフチェンコの詩、ホパックという民族舞踊などの独自文化、さらに「愛のトンネル(クレーヴェンという町にある恋人たちの聖地)」やソフィエフカ公園の湖、チョルノービリ原発などの有名な場所を、多くの写真を使って紹介しました。

Taiga – stock.adobe.com

カテリナの話を聞いた後、生徒の一人が挙手して「ウクライナの文化や地理について学ぶことができ、カテリナとウクライナの関係についても知ることができて楽しかった」と感想を話してくれました。また別の生徒は、今回の話を聞いてウクライナに対する見方や認識が変わったと言い、「以前、父とテレビで世界遺産の番組を見ていたときは、ウクライナについて限られたイメージしかなかった。いまメディアで見るウクライナは戦争に関するものばかりだけれど、今日の話を聞いてウクライナにはもっと多くのものがあると分かった」と話してくれました。カテリナのプレゼンテーションで生徒たちは、現在の状況では多くの人がなかなか知ることはできない、ウクライナの豊かで活気に満ちた側面を垣間見ることができたようです。

———————————

わたしが死んだら

なつかしい ウクライナの

ひろい丘の上に

うめてくれ

かぎりない畑と ドニェプルと

けわしい岸辺が 見られるように

しずまらぬ流れが 聞けるように

———————————

『遺言』 タラス・シェフチェンコ

渋谷定輔・村井隆之 編訳

『シェフチェンコ詩集』(れんが書房新社、1988年)より

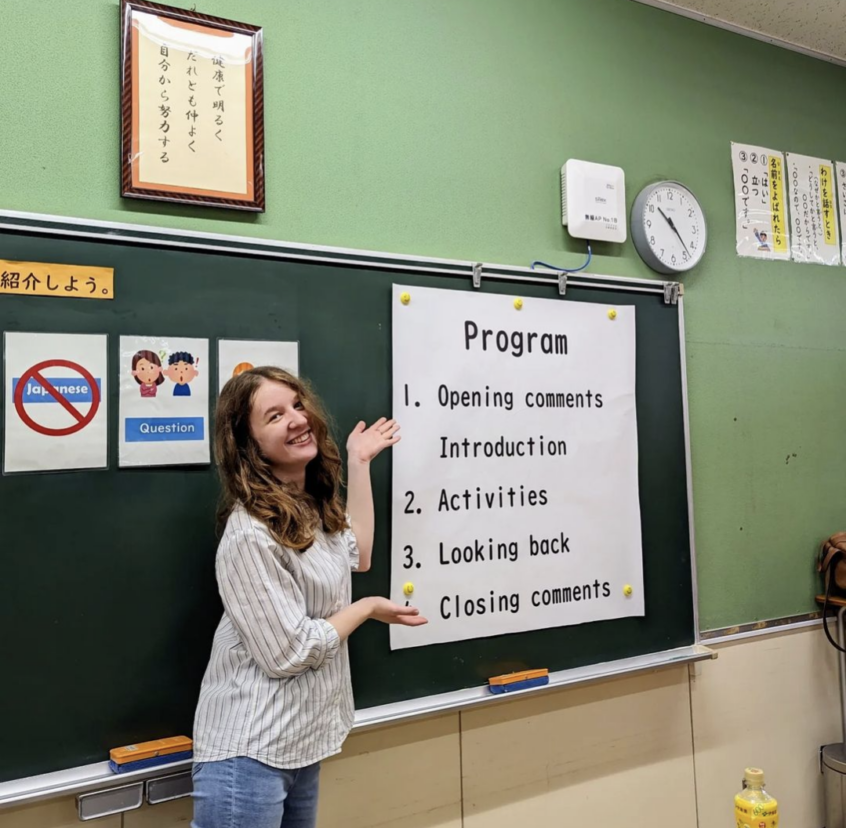

■地域の学校での文化交流

ダイアナ・ポスタヴォイト(Daiana Pustovoit)もTUJの地域連携プログラムに積極的に参加し、地域の小中学校を訪問する活動をしています。ダイアナもカテリナと同様に小中学校の英語クラスにおける文化学習の一環として、ウクライナの豊かな文化と伝統を生徒たちに披露する機会を得ました。

なかでも、最初に訪れた学校でダイアナは忘れ得ない経験をしたと話してくれました。生徒たちがダイアナに特別な贈り物を手渡してくれたのです。「この招き猫があなたの国に良いことをもたらしますように。どうぞ持っていてください」といって手渡してくれ、祖国の平和を願ってくれる生徒たちの気持ちと心のこもったプレゼントに、ダイアナはとても感動しました。

ダイアナはこうした学校訪問を始める前、日本の学校の授業はとても静かで厳格な雰囲気だという先入観を持っていました。しかし、実際はまったく違いました。「生徒たちは私をものすごく歓迎してくれました。笑顔でハグしてくれたし、どんどん質問してくれて。ウクライナについて学びたいという意欲を感じました」

ダイアナが別の学校を訪問した際は、その学校に通うウクライナ人の生徒との出会いがありました。お互いに母国語で話せる有意義な交流の機会となったようです。

◾️ TUJ学生会による「ウクライナ文化週間」開催

2024年2月19日から22日にかけて、TUJ学生会主催の「ウクライナ文化週間」が開催されました。これは、他国の文化を紹介する一連のイベントの一環として行われたものです。ダイアナやナタリア・マコホン(Natalia Makohon)らウクライナ出身の学生たちが中心となって準備を重ね、自国の文化を紹介しました。

準備に2週間以上も費やし、4日間にわたる多彩なイベントを企画しました。初日の月曜日は映画『ウィンター・オン・ファイヤー: ウクライナ、自由への闘い』を上映しました。これは2013~2014年のマイダン革命(当時の親ロシア政権を崩壊させたキーウにおける抗議運動)をテーマにした映画です。パワフルな映像を鑑賞しながら、ダイアナたちが寮のキッチンで手作りした伝統料理であるナリスニキ(リンゴとシナモンのクレープ)やワレニキなどを楽しみました。

2日目と3日目は手工芸の体験です。ウクライナの伝統人形モタンカづくりワークショップでは、参加者は、カテリナから本格的な作り方を学んでいました。水曜日にはウクライナの伝統画法である鮮やかな「ペトリキウカ塗り」のセッションが行われました。

最終日の木曜日は、ウクライナをもっと知ってもらおうと、国や文化の紹介、例えば国旗の色に込められた意味などウクライナを象徴するシンボルについてのプレゼンテーションをしました。クイズもあり、「世界で最も深いところにある地下鉄駅は?」やウクライナの超大型貨物機「ムリヤ」についてのトリビアも紹介。正解した参加者は賞品がもらえ、盛り上がりました。

イベントだけでなく、「発行されなかった卒業証書(Unissued Diplomas)展」も行いました。これは2022年から続いているロシアとウクライナの戦争で命を落とした17~24歳の学生たちの記憶を語る衝撃的な展示会で、世界中の大学をめぐって開催されているものです。歯医者さんに向かっている途中に爆撃で死亡した大学1年生など、我が身に置き換えやすい事例も数多く含まれています。企画者の一人、ナタリアは「私たちは前線での戦闘だけでなく、日常生活のなかで失われた命にスポットを当てたかった」と語りました。

くしくもこのウクライナ文化週間は、現在も続くロシア・ウクライナ戦争開始2年目の日と重なりました。ナタリアは、「決して心躍る日ではないけれど、戦前のウクライナとその文化を紹介し、平和が戻ったらウクライナに行ってみたいという気持ちになってほしかった」と振り返ります。今回の文化週間は、ウクライナの学生たちがTUJ学部課程の全員を対象に実施した初めての大規模なイベントで、祖国の伝統を分かち合いたいという気持ちにあふれた取り組みとなりました。

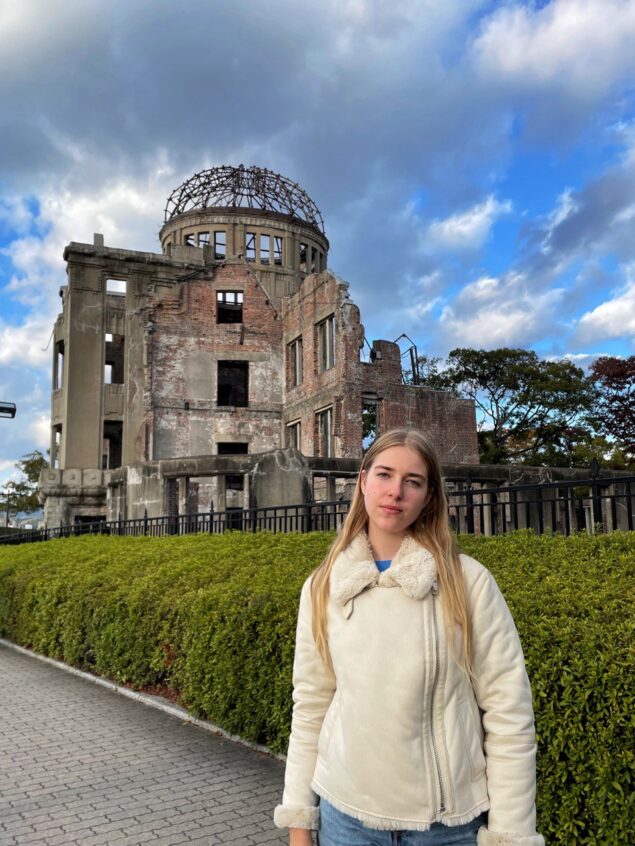

■TUJ現代アジア研究所(ICAS)アンバサダー・プログラムを経験したウクライナ人学生

ナタリアは、TUJの現代アジア研究所(ICAS)が運営するアンバサダー・プログラムのリサーチプロジェクトに参加し、日本文化について理解を深める機会を得ました。ナタリアはプロジェクトの一つであった、福島第一原子力発電所や広島平和記念資料館など、甚大な被害を経験した場所を訪問。彼女は「日本の復興の歴史から考えるウクライナの復興」というテーマに取り組み、今回貴重な知識と経験を得るものとなりました。

福島と広島の訪問に先立ち、ナタリアをはじめとするICAS学生アンバサダーのメンバーは、教授から提供された資料を長時間かけて読み込みました。ナタリアは、「主な目的は、これら大惨事が起きたときの日本の対応を観察・分析し、その戦略をウクライナに応用できるかどうか調べることだった」と言います。 福島訪問では、原子力発電所の内部を見学したり、避難者と直接対話する機会を持ちました。ナタリアはこの経験を踏まえて、次のように語っています。

「日頃から原子力発電所の過酷な事故に関心があった私は、以前ウクライナのチョルノービリを訪問したことはあります。でも、まさか日本の福島を訪問できるとは思っていませんでした。チョルノービリ原発事故は人災、福島原発事故は自然災害によるものなので比較は難しいですが、危機への対応に共通点を見いだすことはできます。究極的にはウクライナも日本も、自分たちの経験に基づいて将来このような大惨事をどう防ぐかについて世界を啓発する責任があります。残念ながら、核による大惨事というトピックに関心を持つ人は多くありませんが、これはだれにとっても遠い話ではないし、こうした歴史から学ぶことはとても重要です。歴史は繰り返しても、知識があればどのように行動すべきかが分かるのです」

広島訪問中、ナタリアは被爆者と面会する機会もありました。被爆者の女性は、2023年の広島サミットで自身の被爆体験を英語で語り、ゼレンスキーウクライナ大統領やバイデン米国大統領とも面会したことで知られる人です。ICAS一行は広島平和記念資料館を訪れました。ナタリアは「この広島訪問を一生忘れないだろう」と語ります。「なぜなら、(話も展示も)あまりにも悲しく、あまりにも衝撃的だったから。ホテルに戻っても、まだ頭の中の情報を処理しきれず、その晩は眠れませんでした。この訪問で私の中の何かが変わりました」

また、ナタリアは広島平和記念資料館に展示されている被爆者の体験談を読み、短い文章で多くの感情が伝わってくることに感動したと言います。

「今日、私たちは情報を得るのに動画や写真に頼りきっています。でも、『お母さん、痛いよ、水をちょうだい』 という一文だけでも、その情景がありありと想像でき、心が張り裂けそうになるのです。私は世界中の人、特に戦争を知らない人たちにはぜひ、この資料館を訪れてほしいと心から願います。ここは人の心を動かす力がありますから」

これらは活動のうち、ほんの一部の紹介ですが、ウクライナ人学生と日本の小中学校の生徒たち、そしてTUJの学生たちは文化交流を経て、お互いの文化や歴史についてより深い理解と知識を得ることができました。このような経験こそ、世界をより良い場所にしていくための小さな一歩であると、私たちは信じています。

Other related stories

- テンプル大学ジャパンキャンパスがウクライナ人学生対象の奨学金2年目へ、住宅提供パートナー企業も増加 (2023年5月1日)

- 【TUJのウクライナ人学生インタビュー】第1回 ウクライナからの避難ー安全な場所を求め続けて (2022年11月10日)

- TUJ、ウクライナ人学生への支援プログラムに関する共同記者会見に参加 (2022年6月20日)

- テンプル大学ジャパンキャンパス、ウクライナからの避難学生を受け入れ支援開始(学費、住居支援) (2022年6月3日)